从自我束缚到功能释放:电子送达的实现路径研究

2018年最高人民法院工作报告指出,要通过电子诉讼、12368诉讼服务热线等信息化手段,减少群众出行,节约诉讼成本,促进节能减排。信息技术的高速发展,推动人民法院走向“全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控”的法院信息化3.0时代。司法实践也在积极探索符合信息化时代的电子送达方式,但如何有效利用该方式保障当事人合法权益、提高审判效力仍是亟待解决的难题。

一、困局:电子送达规定与实践的脱节

我国法律对电子送达方式的规定过于严苛,缺乏实际操作空间,不能很好的指导、促进实践发展,成为制约电子送达广泛适用的瓶颈。

(一)电子送达现行规定及其适用趋势

1、电子送达规定的变迁

1999年以来的法律和司法解释确定了电子送达的雏形。1999年颁布的《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》(以下简称海诉法)打破了传统送达方式的藩篱,增加了“能够确认收悉的其他适当方式送达”,2003年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国海事诉讼特别程序法>若干问题的解释》(以下简称海诉法解释)对此解释为“包括传真、电子邮件(包括受送达人的专门网址)等送达方式”。2012年修订的《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民诉法)在法律层面正式确认传真、电子邮件等方式的送达效力,同时增加限定条件,我国对电子送达的规定至此基本定型。其后的相关文件在此基础上对具体媒介略有延展,对基本规定几无变化。具体内容如下表:

2、电子送达的适用趋势

民诉法以受送达人在我国境内是否有住所为标准将电子送达分为两类:

(1)域内电子送达从严适用

对域内民事诉讼程序中电子送达的规定基本上以民诉法及其解释为主。根据民诉法第八十七条第一款规定,域内民事诉讼电子送达适用条件有三:受送达人同意、确认受送达人收悉及不能送达判决书、调解书、裁定书。司法实践中的程序瑕疵往往构成受送达人的有力抗辩,也是案件发回重审的主要原因之一,为此承办法官往往对送达持极端谨慎态度。电子送达同样如此,一般只有在受送达人签署同意电子送达确认书并提供电子送达地址时才会适用,在受送达人有所回复时才能确认送达效力,再加上送达裁判文书时不得不适用传统送达方式,实际上使电子送达的适用极其有限,一旦受送达人不予配合,电子送达毫无用武之地。

(2)域内外电子送达适用条件趋同

民诉法在域外送达上只规定了“确认受送达人收悉”这一条件,司法解释未作更多说明。但实际上域外送达困扰司法界多年,若随意采用电子送达方式,受送达人所在国难免以侵犯主权、违反国际法为由提出外交抗议,并进一步影响裁决在外国的承认与执行,因此域外电子送达在司法实践中几乎难觅其踪。最高院民四庭负责人在解读域外电子送达问题时也倾向于参照域内规定。[1]该讲话精神代表了最高院民四庭的倾向性意见,亦对相关条线审判工作具有很大影响。据此域内与域外电子送达适用条件趋于一致。

(二)电子送达多样模式及其实践探索

目前电子送达实践以受送达人是否积极配合分为两类:

1、受送达人积极型

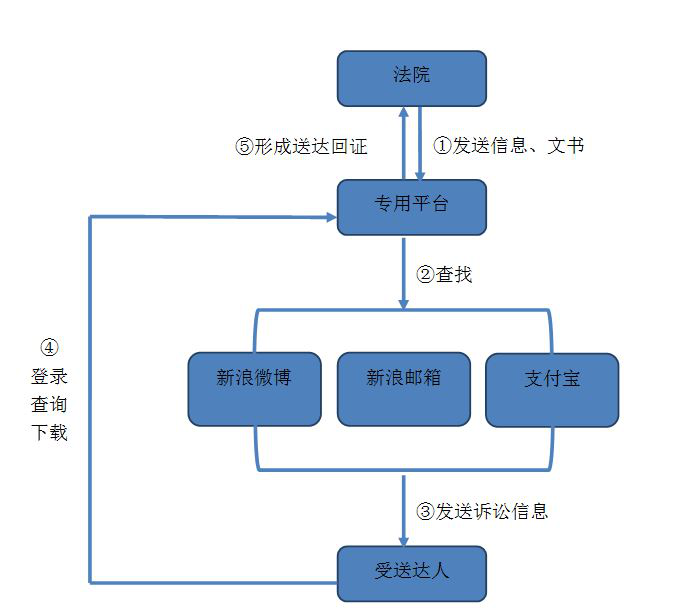

该类型以受送达人积极配合为前提。有代表性的为以下几种:一是以专用平台为核心,如2017年2月28日试运行的全国法院统一新型电子送达平台(http://songda.court.gov.cn),受送达人通过新浪微博、新浪邮箱、支付宝三大平台接收诉讼活动通知,登陆该平台查询和下载电子文书。[2]

二是以电子邮箱为核心。如青岛中院将文书发送到当事人立案时填写的电子邮箱地址,广州两级法院则要求当事人登录专用邮箱点击邮件查看文书,系统自动回复或当事人回复确认收悉。[3]

三是以手机通讯为核心。如法院经受送达人同意后以电话或短信送达法律文书、开庭时间和拒不到庭后果,并对该过程进行录音或截屏。[4]

四是以微信小程序为核心。如三亚市司法局律师库在册律师可通过微信小程序进行人脸识别和实名认证,并一键签收电子文书。[5]

2、受送达人消极型

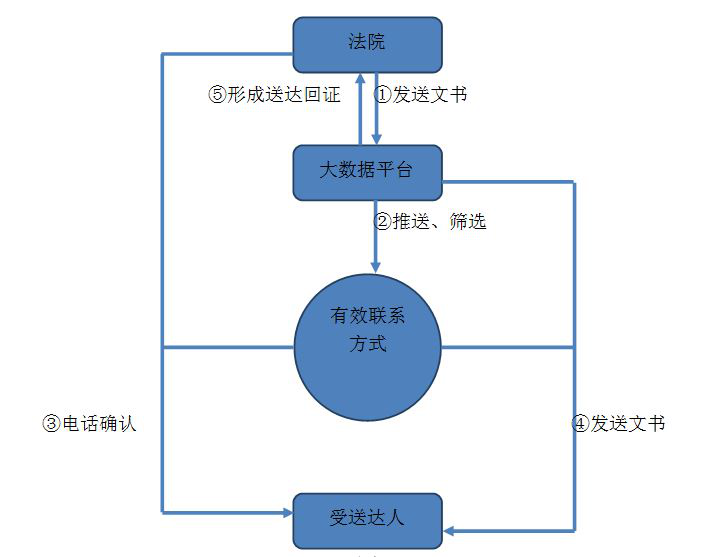

该类型是对民诉法“三要件”规定的广义理解,目的在于打破对受送达人积极配合的要求。目前有代表性的为两种,一是以大数据平台为核心,如浙江省台州市两级法院打通移动、联通、电信及公安、电商等渠道,利用大数据推送当事人有效联系方式,以电话确认身份并自动调取电子文书通过微信、邮箱、短(彩)信等发送给当事人,系统自动反馈已读情况并截图保存。[6]

二是以录音电话为核心,集送达、录音、存储、归档为一体。如在一起民间借贷纠纷中,原审法院先后多次送达未果,最后通过语音电话联系被告,被告虽未明示同意,但电话录音明确记录了开庭时间、地点及不到庭的法律后果等,原审法院据此缺席判决,二审和再审对此予以肯定。[7]

(三)法律规定对司法实践的束缚

随着送达形势越发严峻,电子送达的重要性逐渐凸显,国内司法实践虽然在有限范围内对电子送达机制进行了巧妙设计和有效变通,但电子送达实仍未充分发挥其作用。究其原因在于现行法律对电子送达的规定存在自我束缚的嫌疑,主要体现为两方面:一是将电子送达作为辅助手段而非独立、有效、权威的送达方式。“受送达人同意”这一条件注定电子送达只承担锦上添花的职能,而在电子邮件、微信等系受送达人唯一可联系途径而其又拒不配合的情况下,法院难以据此缺席审理。二是判决书、裁定书、调解书成为送达禁区。这种过于谨慎的态度将导致治标不治本的结果:即使电子送达了开庭传票,仍需公告送达结案文书,极大削弱了电子送达本身的优势,使其沦为“鸡肋”。由于司法实践的迫切需求,上述“消极型”模式应运而生,实际上已对法律规定有所突破,也体现出司法实践与法律规定的脱节。

相较而言,国外实践对电子送达持开放态度,如2008年澳大利亚首都地区上诉法院在MKM Capital Property Ltd. v. Corbo一案中允许原告通过Facebook进行送达,[8]加拿大和新西兰法院也相继确认Facebook的送达效力。[9]2009年英国高等法院在DonalBlaney v. Persons Unknown一案中允许原告通过Twitter送达法院禁令。[10]2011年美国明尼苏达州第四区家事法庭在Mpafe v. Mpafe一案中也允许原告通过电子邮件或Facebook、Myspace等社交网站进行送达。[11]这种对新技术迅速接纳并转化为司法效力的态度和做法无疑值得反思与借鉴。

二、反思:电子送达理念与制度的革新

面对电子送达既定规则与司法实践的脱节现实,解放思想仍是第一道工序,面对新形势、新任务,必须破除固步自封的观念,着力排除一切影响发展的思想障碍,充分认清推行电子送达的长远和现实意义,促进理念创新和制度革新。

(一)破除陈旧的送达理念

1、送达功能应定位为通知

送达制度功能定位偏差是导致送达难的首要因素。为避免法院在公共话语层面陷入被动,[12]立法导向仍偏向于对法院进行限制。但司法面临不诚信受送达人越来越多的现状,故意利用送达制度规避诉讼、拖延诉讼的情况并不少见,法律对此既无约束又无惩戒,由此产生悖论:立法将送达默认为法院单方工作,因而设立诸多规定予以制约,这些规定又存在矫枉过正的嫌疑,司法现状表明法院根本无法单方完成送达,其成功与否取决于受送达人,法院往往因此陷入被动,亦侵犯了其他当事人的诉讼权利。

实际上送达的基本功能就是通知,送达制度的功能定位应尊重其原始含义,不作过多扩展,即重心在于法院将文书或信息通过有效途径传达给当事人以完成通知义务。由受送达人来判断送达成功与否,无疑破坏了送达制度的客观性、稳定性和可预见性,因为收悉系私行为,需通过外部行为来表现,送达人无论作出怎样的努力,受送达人都有可能虽收悉而无外在表现,无疑使送达工作面临重重困难,且助长受送达人故意规避、拖延诉讼的歪风邪气。任何对权利的讨论都不应脱离司法实际,强求送达结果的唯一可能是公告送达的增加。

2、对民诉法规定应作广义理解

(1)当事人的明示与默示同意

“受送达人同意”作为民诉法对电子送达设定的前置条件,体现当事人自愿的原则,但这种同意应包括明示和默示。明示同意即当事人明确同意采用电子送达方式的意思表示,包括肯定性答复、签署电子送达确认书等,如有的二审法院认为,卷宗中没有受送达人同意电子送达的证据,而原审法院直接通过短信告知开庭信息,属程序违法并发回重审。[13]默示同意则为一种推定同意,法院在不太可能取得明示同意时,应允许推定被告同意使用电子送达方式,并以受送达人的行为表征予以二次确认,如“接听过法院电话、接收了验证码并点开过链接”等行为。[14]当被告唯一可联系方式是电子方式或穷尽其他方法无法送达或确实送达有困难时,这种推定同意对保证诉讼顺利进行显得更有意义。[15]

(2)“确认收悉”的阅读说与到达说

理论上对确认收悉有两个标准:阅读说以受送达人阅读文书为准,基本杜绝因未实际阅读而导致的权利受损,但其效率低下且受偶发性因素影响大,确保阅读说需投入大量技术成本,有损电子送达本身的实效价值;到达说则以电子文书到达受送达人接收系统为准,[16]仅作形式判断,送达效率高,其缺点在于不能确保受送达人实际知晓文书内容。相较而言到达说更具可采性,首先,其效率优势能切实解决送达难题;其次,强求阅读说使客观送达的情况被认定为失败,实际上是变相增加送达失败率;再次,到达说与民诉法第八十七条第二款“以传真、电子邮件等到达受送达人特定系统的日期为送达日期”的规定相契合,确立“到达即送达”的标准,并赋予受送达人异议权。有学者认为将强制弹窗功能与逾期未反馈则视为送达的制度相结合,可使到达说更符合法理,[17]亦可解决受送达人不予配合的问题。

3、电子送达在当前送达方式中的顺位

法院往往习惯于将电子送达作为补充手段或传唤当事人的简便做法,当事人对这种新兴方式往往也接受勉强。事实上,它与传统送达方式在效力上并无区别。对电子送达存在易遭到拦截、篡改、删除等安全性的质疑,[18]但任何类似的诘责也可用在传统送达方式上:邮寄送达不乏寄错、寄丢、拒收之时,直接送达常面临受送达人谎报身份的尴尬,公告送达实际并无用处。因此电子送达应当被理解为、实际上也被法律规定为一种独立、权威和有效的送达方式,与传统送达方式处于同一顺位。值得庆幸的是,目前有些法院已开始重视该问题,如江苏省高院《司法文书电子送达规定(试行)》第八条规定:“电子送达与传统送达方式具有相同的法律效力”。2018年6月召开的“电子送达规则研讨会”中,与会专家也普遍认为送达不应再固守传统纸质送达方式,在确保数据传输安全可靠的条件下,电子送达应从辅助性地位发展为优先使用的送达方式。[19]

4、程序正义应有限度

当事人有权接受程序事项通知、法院有义务进行有效通知,是民事裁判正当性的前提,[20]是程序正义的基本要求,“一种法律制度如果不能保障当事人参加到审判活动中来,就会使审判的内在品质受到破坏”。[21]这种对程序正义的追求在送达规定中一览无余,甚至存在极端化的嫌疑。实际上,送达保障的是“当事人有陈述和被倾听的权利”这一程序正义基本原则,该原则在绝大多数文明社会和许多世纪以来被广泛认同,1723年剑桥大学上诉案及其以后的多个案件确立了两个共识:正当告知和对正当告知后缺席的惩罚,缺少前者公权力得不到制约,损害受送达人的权利;[22]缺少后者公权力毫无权威,沦为不法、不当行为的保护伞。目前我国民事送达制度缺乏相关制约措施,在电子送达中尤其如此。因此要为程序正义设定最低限度标准,滥用、放弃或消极对待权利的行为都不应以侵害程序正义为抗辩。

(二)重塑现有送达制度

电子送达方式在民事诉讼实践中仍面临诸多阻碍,如何推动其适用和发展,在解放思想的前提下还需重塑法律制度。

1、立法突破与功能发挥

就立法而言,一方面,在法律滞后与技术革新对立时,法律应主动作出包容性调适,以显示其指导作用,[23]故对电子送达的规定应作适当留白或从宽解释,以促进法律与科技协同发展。另一方面,我国手机网民高达7.53亿人,[24]城市地区比例更高,电子送达具有优先适用的现实基础,与其过分依赖公告送达,不如在立法上简化适用程序、放宽电子送达成功的认定标准以提高送达成功率。只要电子地址可以合理信赖、发送情况可以客观记录,就应认定送达成功而不宜一律要求回复确认。法院应主动引导和推广电子送达的适用以促进其功能发挥,有些法院已经将电子送达方式明确为优先适用方式,如广东省高院《关于诉讼文书电子送达的规定》中明确电子送达优先原则,无锡法院更是从2018年5月起严控邮寄、公告等方式,优先适用电子送达,且已拓展至行政审判领域,刑事审判领域也即将推广。[25]

2、制度衔接与灵活适用

推广电子送达并非是对传统送达的摒弃。一种新的送达方式要充分发挥效能,不但要考虑其优点,也要考虑与传统送达的兼容及是否为公众所接受。为保证最大送达可能,立法上应设计出满足多元价值需求的民事送达规则,以实现制度衔接和保障送达灵活性,其中最重要的是确认多元送达方式的法律效力并允许实践中的变通处置。实际上最了解案情的承办法官往往能够采取最合适的送达方式,美国联邦最高法院就认为,只要依据案件事实、经过合理斟酌能够通知利害关系人并赋予其抗辩机会,替代送达方式亦属合法。[26]同时,电子送达方式也应包括互联网公告送达。目前的公告送达实际上违背了制度设计初衷,由于普通人几乎不会订阅人民法院报,公告送达因此广受诟病。[27]与报纸相比,互联网公告的影响力无疑要大很多,故可以考虑建立统一公告网或在权威网站、访问量大的网站或微博、微信等平台刊登公告,也更易为受送达人所知悉。

3、权利处分与责任承担

从法理上看,为保护当事人程序参与权,送达制度应以程序正义为基础,但并不意味着在任何情形下都要对受送达人进行充分、足额的保护,或使故意制造送达障碍的受送达人逃避责任。程序正义的限度在于保护那些对自己的权利谨慎关心的人,大陆法系国家民事诉讼理论即认为,受送达人有权对不当送达及时提出主张或抗辩,否则就会丧失程序利益,因送达产生的程序瑕疵不再被追究,原来可能违规的送达即为合法。从该角度而言,如当事人“眠于”诉讼权利之上,对不当送达沉默以对,就不能再次以送达违法作为要求改变程序的理由。[28]受送达人故意拒绝送达躲避诉讼的情形,更足以认定为对自身权利的放弃,从而承担由此造成的不利后果。

三、突破:电子送达试行与推广的进路

电子送达的试行与推广虽重重困难,但法律规定并未关上适用的闸门,目前可以尝试从适用对象和适用领域两个方面谋求突破。

(一)对法律职业共同体的先期推广

电子送达使用率不高的主要原因在于有些当事人不接触现代电子技术或对其运用不熟练。与之相反,律师具备成为电子送达受众的客观条件:首先,行业准入和业务特点决定了律师一般具有较高素质,对现代电子技术运用比较熟悉;其次,律师通常容易联系,因每一名律师与律所都直接挂钩,法院系统中载有当地所有律师、律所的名册和联系方式,律师出于业务需要一般也不会频繁更换手机号码或即使更换也会广而告之;再次,电子送达方式大大节约了律师的经济和时间成本。

因此要发挥法律职业共同体的作用,鼓励律师积极配合法院,优先接受、适应并带动当事人接受电子送达方式,使之首先在法律职业共同体内部推行,足够完善以后再向普通民众推广。部分法院目前已开始试行该做法,如北京市高院与律协签署合作协议,明确在律师中推广使用电子送达。[30]四川省一万三千多名律师在电子送达平台注册了个人账号,超过律师总数70%。[31]昌吉回族自治州法院则将诉讼文书以电子邮件方式发送至各律所指定的统一受送达邮箱,律师无论身在何处均可通过手机或电脑接收和查看诉讼文书。[32]

(二)对特殊领域的定点突破

1、电子送达在海事纠纷中的试行

海事纠纷领域是适用电子送达的可行进路之一。一方面,在线沟通是全球航运业长期稳定的业务模式,以货运代理合同纠纷为例,2017年货运代理合同纠纷收案占上海海事法院全年收案总数的54.3%,[33]该类案件中的委托租船、订舱、拆装箱、结算、结汇等几乎全部通过电子邮件或QQ沟通完成,海事诉讼具备电子送达的现实土壤。

另一方面,海诉法虽最早引入电子送达,但除了要求“确认收悉”外并无其他限制。而民诉法严格化的立法倾向无疑阻碍了电子送达发展,也与司法实践产生脱节。况且无论立法导向如何,特别法优于一般法仍是法律适用的基本原则。海诉法作为特别法,理应优先于民诉法予以适用,海诉法第八十条及其解释第五十五条对电子送达方式的规定与民诉法具有显著差异,故就海事诉讼案件的送达,理论上仅需满足海诉法中确认收悉的要求即可。

2、电子送达在互联网纠纷中的试行

面对网络经济新业态,互联网法院的成立为电子送达提供了新土壤。[34]杭州互联网法院由于秉持“网上案件网上审”的思维,打造出在线立案登记、提交材料、推送证据、举证、质证、查阅案件进展等一整套在线化流程,电子送达在该模式中起到了穿针引线、承接前后程序的重要作用。以淘宝购物纠纷为例,被告一般为淘宝店主,由于账号需实名认证且与支付工具绑定,同时其以网络为营利渠道并建立了一定口碑,导致该账号不会被轻易放弃,通过购物时的即时通讯工具如阿里旺旺就能方便快速的送达。对买家而言,由于长期使用淘宝购物,其常用手机号码、邮箱、收货地址等均有记录,因此杭州互联网法院可以利用大数据平台自动比对,确定最活跃的手机号并发送弹屏短信予以告知,送达成功率在88%以上。[35]同时,支付工具的绑定对保全和执行大有裨益。传统送达模式在该类纠纷中显得多此一举且效力低下,这也是杭州互联网法院以电子送达为原则、线下送达为例外的原因。

“杭州互联网法院作为司法新形态,已对整个诉讼流程进行了全面再造,集中表现为在线化,当事人足不出户便可完成诉讼全部过程”,[36]可见互联网纠纷领域成为电子送达天然的突破口和孵化器。事实上,在智慧法院建设背景下,在线诉讼、电子送达或将成为全国所有法院未来的趋势。

3、电子送达在涉外纠纷中的试行

涉外纠纷也是适用电子送达的可行进路之一。在涉“一带一路”沿线国家案件逐年增多的趋势下,破解送达难题更显急迫,而涉外送达始终披着厚重的司法主权外衣,实际操作又面临层层上报的繁琐现状。在化工部矿山设计院诉挪威诺顿公司建筑工程纠纷一案中仅送达程序就耗费两年多,[37]不仅如此,最高人民法院副院长万鄂湘还曾指出,我国涉外民商事案件送达成功率不到30%。[38]

我国民诉法涉外编第二百六十七条规定了“采用传真、电子邮件等能够确认受送达人收悉的方式送达”,虽然最高院民四庭负责人对此倾向于参照域内规定,但该条作为涉外民事送达规定,在司法解释未予说明的情况下,电子送达的闸门并未全然闭合。并且,境外被告在官网上发布的电子联系途径,从常理推断应为真实有效,只要善意第三人足以信赖这些联系方法,法院就应可以进行电子送达。但我国已于1991年批准加入《海牙关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》(以下简称海牙送达公约),为了不违反公约规定,目前可以考虑从以下几个方面试行电子送达:

第一,在受送达国不反对时,可以考虑向未签订送达条约的国家进行电子送达。例如美国在Rio Properties, Inc. v. Rio International Interlink一案中即通过电子邮件向非海牙送达公约成员国哥斯达黎加进行送达。[39]

第二,对域内即可完成的送达适用电子方式。海牙送达公约对此不能适用,如境外当事人委托的文书代收人在中国或我国法律规定的代收义务人在中国(如诉讼代理人、海事诉讼中的船长等),结合上海海事法院推行的概括性授权委托方式,对域外当事人完全可以考虑向其有效授权的国内机构进行电子送达。实践中还有利用民间组织或律师向境外当事人电子送达的情形,突破了传统送达理念,提高了诉讼效率。[40]

第三,向物理地址不明的受送达人进行电子送达。海牙送达公约对此也不能适用,又因电子地址与物理地址并无必然联系,使用特定国家或地区的电子地址仅表明使用该国或地区的服务器,并不代表受送达人位于该国,因此也可尝试使用电子送达方式。[41]

第四,借助“一带一路”倡议的大力推进,尝试与亲密友好国家协商试点,互相承认电子送达效力,并相应简化或免除可能产生的公证认证环节,促使电子送达功能释放。

结语

目前公安信息管理系统、酒店入住登记系统、交通票务购买系统已经普及,在此基础上整合所有信息资源的共享平台是未来的主要方向,该平台将嵌入网络运营商、公安、税务、居委会等信息主体,并在法院、检察院、公安、房管局、银行等内部系统之间实现互联互通。此外,支付宝等经过真实身份认证的支付工具是法院送达的新助力,而以身份证为核心、以电子文书签收为酒店入住、机票购买等活动前提的模式更有望突破现有束缚。[42]

“互联网+”行动计划在我国“十三五”规划中被提升为国家战略,司法改革也朝着信息化方向发展。孟建柱同志在司法体制改革推进会中说:“现代科技迈出一小步,司法改革跨越一大步”,法院不应对技术变革和进步熟视无睹或畏缩不前。[43]在新时代背景下,智慧法院、数据法院建设为电子送达提供了肥沃土壤,全国法院系统在加快加强信息化建设的基础上,应稳步推进电子送达工作,将社会主义司法体制优越性与现代科技紧密结合,努力创造更高水平的社会主义司法文明。[44]

作者:上海海事法院 胡谦

附:

关于适用电子送达若干问题的规定

(试拟稿)

为切实提高诉讼文书送达效率,充分发挥电子送达积极作用,根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释,结合人民法院审判实践,对民商事案件中适用电子送达的若干问题规定如下:

第一条 人民法院在民商事审判与执行工作中适用电子送达事务时,应遵循合法、便捷、有效的原则,切实保障受送达人权益,有效规制恶意拒收文书行为,有针对性地探索提高送达质效的工作机制和方法。

第二条 电子送达包括电话、短信、传真、电子邮件、QQ、微信及其他依托电子数据传输手段所进行的送达方式。有条件的法院可以积极与大型门户网站、通信运营商合作,通过专用平台、电子邮箱、通信号码、信息公众号等方式进行送达。

第三条 电子送达方式与民诉法及其司法解释所规定的其他送达方式具有相同的法律效力。

第四条 民商事案件承办法官可根据具体案情自主决定采用电子送达方式送达文书,判决书、裁定书、调解书除外。

受送达人在电子文书送达之日起七日内可向送达文书的法院以书面方式提出异议并提供有效送达信息,人民法院经审核同意后可以以其他方式送达文书,否则即视为送达,且电子文书到达受送达人特定系统的日期为送达日期。

第五条 当事人为法人、其他组织或委托律师代理诉讼的,应当优先适用电子送达方式送达诉讼文书。

第六条 案件登记受理时,人民法院应当积极向当事人告知电子送达情况,引导当事人在送达地址确认书中预留电子送达地址。如有代理人的,应当同时填写本人及代理人的电子送达地址。

上诉案件立案时,人民法院应要求当事人或其代理人对电子送达地址予以确认。

第七条 承办法官在案件开庭前应对电子送达的情况予以核查。

由于当事人错误填写电子送达地址确认书所导致的送达不能的后果由当事人自行承担。由于其他原因造成送达不能时,视为未送达,法院应继续向当事人送达相关文书。

第八条 人民法院应当积极主动探索电子送达及送达凭证保全的有效方式、方法。

采用电话方式送达的,送达人员应做好必要的工作记录,有条件的法院应对电话送达过程进行录音以存卷备查。

采用传真、短信、电子邮件、QQ、微信等方式送达的,送达人员应当记录发送和接收的号码或账号、发送时间、送达诉讼文书名称,对发送成功的记录进行打印、截图或拍照,以存卷备查。

采用其他电子送达方式进行送达的,应根据具体情况采取必要记录方式,依据该记录能够再次有效进行送达即可。

第九条 在不违反有关公约及受送达人所在国法律规定的情况下,人民法院根据具体案情需要,确实需要向域外当事人进行电子送达的,可以适用。

第十条 ……

[1] 参见最高人民法院审委会委员、民四庭庭长张勇健《在全国涉外商事审判庭长座谈会上的总结讲话》,载万鄂湘主编:《涉外商事海事审判指导》第22辑,人民法院出版社2012年版。

[2] 参见《全国法院统一新型电子平台在四个法院上线试运行》,载http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/2017-03/03/content_2009691.htm,于2018年5月24日访问。

[3] 参见《司法文书电子送达系统平台研究》,载http://cqfy.chinacourt.org/article/detail/2016/07/id/2041587.shtml,于2018年3月20日访问。

[4] 参见《乌鲁木齐市水磨沟区人民法院完善电子送达制度》,载凤凰网资讯,http://news.ifeng.com/a/20171120/53420148_0.shtml ,于2018年8月21日访问。

[5]《三亚智慧法院电子送达平台上线》,载《海南日报》,2017年10月31日。

[6] 吴勇:《送达太难?这个平台通过电话、微信或邮箱就能完成有效送达》,载http://k.sina.com.cn/article_5507903695_1484bf0cf019005ao5.html?from=,于2018年3月20日访问。

[7] 参见(2016)浙03民终02566号案和(2016)浙民申4094号案。

[8] See MKM Capital Property Ltd. v. Corbo, Australian Capital Territory Supreme Court, Dec. 12, 2008.

[9] See Knott v. Sutherland, Alberta Queen’s Bench, Feb 5, 2009. And see Axe Market Gardens Limited v. Axe, New Zealand High Court, Mar 16, 2009.

[10] See Melodie M. Dan, Social Networking Sites: A Reasonably Calculated Method to Effect Service of Process, Journal of Law, Technology & The Internet, Vol.1:185.

[11] See Mpafe v. Mpafe, Fourth District Family Court of Minnesota, May 10, 2011.

[12] 参见陈杭平:《“职权主义”与“当事人主义”再考察:以“送达难”为中心》,载《中国法学》,2014年第4期。

[13] 参见(2016)黑08民终823号案。

[14] 参见(2018)赣03民终116号案。

[15]《域外司法:电子邮件送达方式》,载《人民法院报》,2006年1月23日。

[16] 亦称“发送说”,因在电子送达发送即到达,故本文均称“到达说”。

[17] 刘向琼、刘鸣君:《论我国民事诉讼电子送达制度的现状及其完善》,载《法律适用》,2018年第3期。

[18] 肖永平、李臣:《国际私法在互联网环境下面临的挑战》,载《中国社会科学》,2001年第1期。

[19] 王玲芳:《信息时代背景下送达规则的重塑——电子送达规则研讨会综述》,载《人民法院报》,2018年7月18日第08版。

[20] 王福华:《民事送达制度正当化原理》,载《法商研究》,2003年第4期。

[21] Lon L.Fuller, “The Forms and Limits of Adjudication”, in American Court Systerm, 1978 by H. Freman & Company.

[22] 徐亚文著:《程序正义论》,山东人民出版社2004年版,第10页。

[23] 参见李智、喻艳艳:《论“互联网+”时代我国的电子送达制度》,载《长江大学学报(社科版)》,2016年第4期。

[24] 参见2018年CNNIC第41次《中国互联网络发展状况统计报告》,来源于中华人民共和国国家互联网信息办公室官网,http://www.cac.gov.cn/2018-01/31/c_1122346138.htm ,于2018年8月24日访问。

[25] 潘唐伟:《无锡方案破解司法文书送达难题》,载《人民法院报》,2018年5月11日第004版。

[26] 林燕萍:《我国涉外送达法律制度的完善》,载《法学》,2007年第10期。

[27] 参见高研秋、赵启明、任义:《民商事诉讼中电子送达方式刍议》,载《中共银川市委党校学报》,2012年10月第14卷第5期。

[28] 参见[日]谷口安平:《程序的正义与诉讼》,王亚新、刘荣军译,中国政法大学出版社1996年版,第103页。

[29]《完善电子文书送达的几点思考》,载《人民法院报》,2015年1月21日。

[30]《法院将在律师中推广电子送达》,载《安徽法制报》,2017年8月17日。

[31]《四川电子送达(提交)平台启用 破解打官司“送达难”》,载《四川日报》,2018年4月20日。

[32]《州法院与律师协会召开诉讼文书电子送达座谈会》,载昌吉回族自治州人民政府官方网站,http://www.cj.gov.cn/zgxx/tzxx/bmxx/203431.htm ,于2018年8月21日访问。

[33] 参见上海海事法院2017年司法统计数据,载http://shhsfy.gov.cn/hsfyytwx/hsfyytwx/spdy1358/sftj1472/2018/03/02/2c93809961e759bb0161e79a3f880121.html,于 2018年5月28日访问。

[34] 2017年8月18日杭州互联网法院挂牌成立,2018年7月25日举行的最高人民法院贯彻落实全面深化司法体制改革推进会精神专题视频会议提出,要总结推广杭州互联网法院试点经验,在北京、广州筹备增设互联网法院。参见《最高法:在北京、广州筹备增设互联网法院》,来源于中华人民共和国中央人民政府网站,http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/25/content_5309223.htm ,于2018年8月23日访问。

[35] 余建华:《杭州互联网法院电子送达平台全功能上线》,载《人民法院报》,2018年4月9日第008版。

[36] 陈增宝:《构建网络法治时代的司法新形态——以杭州互联网法院为样本的分析》,载《中国法律评论》,2018年第02期。

[37] 卢伟斌:《对涉外民商事审判中送达问题的一点看法》,来源于网络,http://www.fszjfygov.cn/shownes.asp?newsid=1678 ,于2018年8月22日访问。

[38] 万鄂湘:《“入世”后我国的司法改革与涉外民商事审判》,载《国际经济法论丛》,2002年第2期。

[39] See Rio Properties, Inc. v. Rio International Interlink, 284 F.3D 1007. United States Court of Appeals, Ninth Circuit, March 20, 2002.

[40] 何其生:《我国域外送达机制的困境与选择》,载《法学研究》,2005年第2期。

[41] 张利民、胡亚球:《涉外案件司法文书电子送达条件分析》,载《法学评论》,2008年第01期。

[42] 参见田桔光:《破解送达难题的信息技术革新——以居民身份证为运转核心的电子送达系统构想》,载全国法院第二十六届学术讨论会论文集。

[43]“Court…cannot be blind to changes and advances in technology”, See Rio Properties, Inc. v. Rio International Interlink, 284 F.3D 1007. United States Court of Appeals, Ninth Circuit, March 20, 2002.

[44] 参见最高人民法院2018年工作报告。